令和7年5月

第62回三支部(海匝・香取・印旛)対抗陸上競技大会の活躍

5/31に、三支部対抗陸上競技大会が行われました。三支部とは、海匝(銚子・旭・匝瑳地域)と香取(香取・小見川・東庄地域)と印旛地域を指し、県大会に次ぐ、レベルの高い大会になります。「三支部を制する者は、県を制する」と言われるほど、歴史と伝統があり、日本を代表する選手が、これまでに生まれています。

七中からは、リレーを含む7種目で、印旛の代表の座を勝ち取り参加しました。あいにくの悪天候の中ではありましたが、それぞれの選手たちは、今持っている力を精一杯発揮し、ベストパフォーマンスを繰り広げました。結果は次の通りです。1年男100m1位・3年男子100m2位・共通男子200m3位・男子走り高跳び4位・男子4×100mリレー4位・男子共通400m2名出場・男子共通1500m出場。

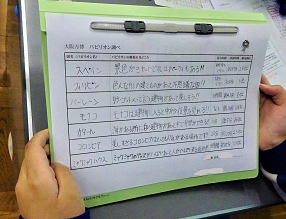

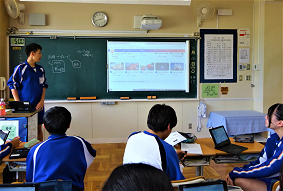

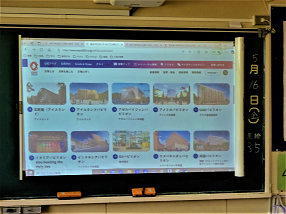

パビリオン・テーマソング・パワーポイント

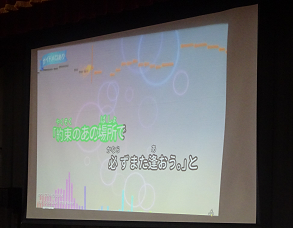

5/30の6時間目の学活では、3年生は修学旅行の大阪万博のパビリオン決めを、2年生は自然教室のキャンプファイヤーのテーマソングの練習を、1年生は校外学習のまとめをパワーポイントで作成しました。それぞれの行事の準備とまとめに協力して取り組む姿勢が見られました。行事を通して、思い出づくりだけに終わらず、成長に繋がる活動を期待しています。

自然教室テーマソング(2年生)

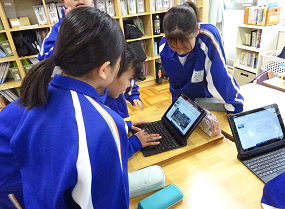

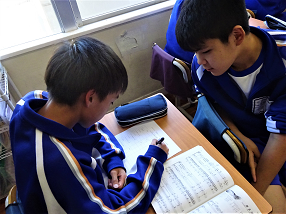

パワーポイントづくり(1年生)

出し物は何にする?(2年自然教室・クラススタンツ)

5/29の総合の時間に、自然教室のクラススタンツの出し物について話し合いを行いました。みんなで楽しく参加できて、見ている人たちを楽しませることができるものは何かを相談しました。無事、各クラスとも決まりましたので、明日から本番に向けて練習が開始されます。どんなスタンツになるか楽しみですね。みんなの力を合わせて、充実した行事にしていきましょう!「挑戦」~Go Seven’s Go!~

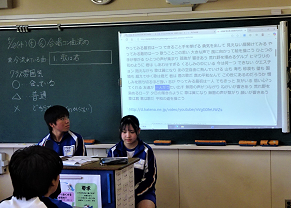

Talking with Friends(教育実習生・精錬授業)

5/29に、教育実習生による精錬授業(1年生の英語)が行われました。3週間にわたる実習の最後に、指導案を作成し、他の先生方に授業を参観してもらい、その後の協議で成果を振り返るものです。授業の中で、説明は日本語ですが、呼びかけは英語で行われ、生徒たちは、しっかり反応しながら活動していました。そして、これまで習った文法や単語を駆使して、相手に伝わるよう、脳に汗をかきながら挑戦していました。

まとめ学習と合唱曲決め

5/28の午後の各学年の授業では、1年生は、校外学習のまとめ方について、体育館で全員で説明を聞き、教室に戻ってまとめの学習を実施しました。また、2・3年生は、各教室にて、合唱コンクールで歌う曲選びを行いました。

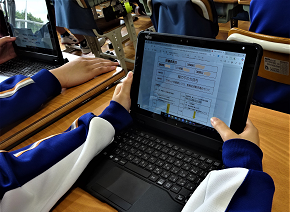

1年生は、校外学習を振り返り、班ごとに、タブレットのパワーポイントを使って作成し、クラス内で発表します。その後、クラス代表を決め、学年内で発表する予定です。また、2・3年生は、クラス合唱の曲を今のうちに決め、夏休みに入る前には、指揮者や伴奏者が決められるようにするため、この時期からスタートします。今日は、運命を決める曲選びのため、みんな真剣に聞いていました。

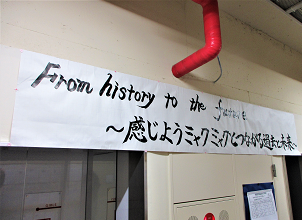

Challenge is the Best.(収穫体験と閉会式) 3

1年生の校外学習の最終回となります。昼食後の午後からは、ファームで育てている野菜を収穫する体験を実施しました。この時期は、ニンジンとスナップエンドウが獲れ、抜いてみないと大きさや太さが分からないニンジンは、ひときわ歓声が上がっていました。

この行事では、スローガンから「仲を深め合う」ことや「校外学習を通じて協力し挑戦する気持ちをもつ」ことなどが掲げられていました。あるクラスの振り返りの中で、「係活動で困っていた時に、別の係の人が自主的に手伝ってくれて、とてもうれしかった。」「この学習を通して、よりクラスの絆が深まった。」「楽しい校外学習になりました。」などの声が聞けました。素晴らしい!そして、これからも「挑戦」~Go Seven’s Go!~(進め、七中生! 伝統継承と進化)です。

Challenge is the Best. (カレーライスづくり) 2

煙が濛々と立ち込める中、カレー作りをしました。煙たくて涙を流しながら、火をおこし、均等に野菜を切れるよう工夫し、おいしいご飯が炊けるよう火の加減に集中しました。みんなで力を合わせて作ったカレーライスを、班ごとに笑顔で頂きました。みんないい顔しています!

「いただきまーす!」

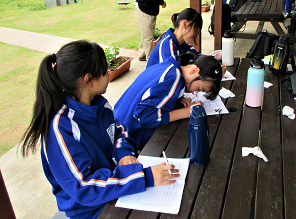

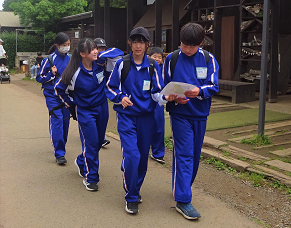

Challenge is the Best.~仲を深め合う校外学習~ 1

5/26に、1年生の校外学習が行われました。行き先は、農園リゾートTHE FARMで、班別のオリエンテーリング、飯盒炊さん(カレーライス作り)、収穫体験などを実施しました。表題にもあるように、校外学習のスローガンは、Challenge is the Best.~仲を深め合う校外学習~をめざして、みんな活動しました。

オリエンテーリングでは、班員が力を合わせ、目的地に向かって歩き、ポイントを拾って、時間内にゴールを果たしました。第1号は、出発から開会式、オリエンテーリングまで紹介します。

オリエンテーリング

心・技・体(克己心の剣道部)

5/24に、剣道の第3ブロック大会が行われました。午前中に男子の団体戦が行われ、七中は、1回戦で印旛中を破り、2回戦の南山中戦に臨みました。剣道の勝ちは、相手から一本を取ることですが、それは、気勢・姿勢・刃筋・残心が揃った有効打突で一本となります。まさに「心・技・体」が備わっていることが大事になります。

結果は、惜しくも南中に敗れましたが、「もっと強くなるぞ、七中は。」と感じさせる試合でした。後半は、個人戦、午後は女子の団体戦と個人戦が行われました。

資格取得に向けて(実用英語技能検定)

5/23の放課後に、実用技能英語検定が行われました。いわゆる「英検」です。英検は、数ある資格の中でも、名が知られていること、合格すれば〇〇級相当の力が備わっていると認められる資格です。今回は準2級(高校1年相当の力)、3級(中3相当)、4級(中2相当)、5級(中1相当)の技能検定を33名の生徒が実施しました。

将来的には、資格を持つことで、職業の選択に幅が広がることもあります。英検に限らず、いろいろな資格があることを調べ、取得に向けて挑戦していくことも、将来の自分の財産になるかもしれませんね。(注:資格の取得には、年齢制限や受験料のかかるものがあります。)

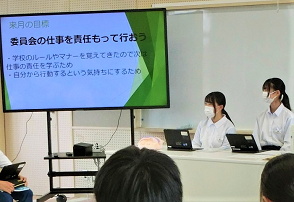

熱い議論はみんなのために(全校評議会)

5/22の放課後に、全校評議会が開かれました。先月の目標に対する成果と課題を出し合い、今月の目標を、それぞれで考えました。また、目標達成のための具体策について、皆さんから意見が挙げられ、「反省は出来ているが、それを生かしてのPDCAサイクルを出来るようにしたい。」「普段から気づいたときにフォーサイト等に書き込むことで忘れないようにしたい。」「クラス等の問題を必ず学級会で取り上げることで意識を高めさせたい。」などの積極的な意見が出されました。

生徒会長からは、「昨日の総会で、みんなで決めたことも含め、これから各学級に卸して、しっかりと取り組んで行きましょう。」と生徒総会で決定したことも、日常生活に生かしていけるよう呼びかけました。

「集大成として」(生徒総会)

5/21に、生徒総会が開かれました。会長の挨拶の中で「2月くらいから、生徒会役員が中心となって準備に取り掛かり、ここまできました。今日は、その集大成として位置づけ、七中について、みんなで考える時間にしていきましょう。」と語りました。また、校長からも「人は時に、まじめに、堅い話を真剣に聞き、考えなければならないことがある。決して楽しい話題ではないかもしれないが、自分事として考えるいい機会にしてほしい。」と話しました。(生徒の、生徒による、生徒のための生徒総会)

参加した皆さんは、熱い中ではありましたが、発表者の話を真剣に聞き、採決のときにはしっかりと挙手をするなど、会長の言葉を実行に移せていて立派でした。そして、この会の企画・運営に携わった生徒会役員及び、委員会・部活動の部長のみなさん、素晴らしい生徒総会をありがとう。~Go Seven’s Go!~(伝統継承と進化)

生徒総会リハーサル

5/19に、生徒総会のハリーサルが放課後行われました。七中の役職についている生徒の皆さんが、一堂に会してのリハーサルとなりました。生徒の、生徒による、生徒のための生徒総会を意識しながらの確認を済ませました。本番当日には、凛々しい姿が見られると思います。

岩本杯・伊藤杯(ソフトテニス部奮闘!)

5/18に、ソフトテニス部は、岩本杯(男子)と伊藤杯(女子)をそれぞれの会場で実施しました。この大会は、実質の郡大会の個人戦で、上位に入賞すれば、県大会に進むことができます。七中からも代表選手が参加し、男子は、3組が出場し、2組が2回戦へ進み、さらに1組が3回戦に進み、善戦しましたが、惜しくも敗退となりました。

また、女子は、2回戦に2組、3回戦に1組が進み、どれもフルセットまでもつれる内容で、接戦の末、惜敗となりました。

男女とも、次に希望をつなぐ大会となりました。試合から得た教訓を忘れず、これからの練習に生かしてください。「努力は裏切らない」「練習でできないことは試合でもできない」

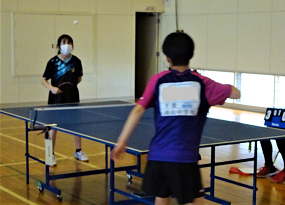

世界選手権と同日開催(市民卓球大会ジュニア予選)

5/17は、卓球の世界選手権が始まる日です。同日に白井市では、市民卓球大会のジュニアの部の予選会が行われました。個人戦ジュニア(小中学生)の部で、上位に入った選手は、来る白井市民卓球大会に、代表として出場することができます。ジュニアの部は、学校や男女を問わず対戦したため、七中同士の男女が対戦する場面も見られました。

「卓球王国ニッポン」と言われるほど、強くなり、人気のスポーツとなった卓球。日本代表となった選手も、初めは、小さな大会からスタートして、世界大会まで駆け上っていったのは間違いありません。世界卓球の代表選手の雄姿を見ながら、夢を大きく膨らませる七中の選手たちです。

さあ、大阪、京都へ(3年)・「どうせ無理」(1年道徳)

5/16に、3年生は総合の時間に、修学旅行での、大阪万博のパビリオン決めを班長会で実施し、後半は各班ごとに京都市内の班別計画を立てました。いよいよ本格的に、大阪と京都での活動を具体的に決める段階に入ってきました。行き先を調べ、真剣かつ楽しそうに話し合う姿が印象的でした。

1年生は、道徳の授業で~「どうせ無理」という言葉に負けない~というロケットづくりを題材にした話を読み、考え、話し合いました。この言葉に負けたくない理由は何か。作者の言葉で一番印象的だったり、共感したりしたことは何か。新しいものを生み出すとき必要なことは何か。・・・・・この時間を通して、自分の可能性を考える機会や、何かをしようとする実践意欲に、少しでも繋げられたら素晴らしいですね。

道徳1年生

「脳に汗をかく授業」をめざして

七中では、昨年度も授業改善に力を入れてきましたが、本年度も引き続き「脳に汗をかく授業」を展開できるよう取り組みを進めています。「脳に汗をかく」???。言い換えれば、

【これまでに得た知識や技能、経験をもとに、新しい課題の解決に向けて仲間と教え合いながら、思考を深めていく】となります。

そのような授業を通して、「学びたい」「知りたい」「やってみたい」という向上心と好奇心が持てるようになること。さらに、課題を解決するために試行錯誤し、これまでの経験や新たな気づきから、別の考えや新しい課題を見出そうする生徒の育成をめざしています。具体的には、次のような全授業でのめあて(学習課題・問題)などを工夫することで、目標達成をめざしています。

音楽・・・「なぜ音楽から感情や情景をイメージすることができるのだろうか」

数学・・・「マイナス×マイナス=プラスの一番納得のいく説明はどういうものか」

社会・・・「男女平等を実現するために女性の管理職を増やすことは必要だろうか」

美術・・・「美しいと感じる形や色の組み合わせには、どのような内容や条件があるのだろうか」

これらの授業を真剣に取り組むことで、未来の様々な状況下でも、自分の考えを持ち、しっかりと生き抜いていける力を身に付けることができると期待しています。

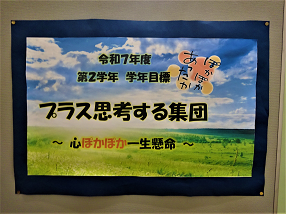

修学旅行・自然教室に向けて

5/13の6時間目の総合の時間に、修学旅行(3年)と自然教室(2年)の係活動やリーダー決めなどが行われました。様子を見ていると、少しずつ気持ちが盛り上がってきている感じです。これから、具体的な内容の話し合いや、準備が進むにつれて、表情や活動ぶりがさらに活発になることでしょう。

2年自然教室

「躍動!」三支部印旛予選大会(陸上競技部)

5/10に、陸上競技部は、三支部(海匝・香取・印旛)の印旛予選大会に出場しました。実質の郡大会であり、上位に入った選手は、5月下旬に行われる本選に参加となります。どの選手も自己記録や上位入賞を目指し「躍動」しました。以下の種目の選手が本選に参加となります。おめでとう。次もfightだ!

【男子の部】1年100m・3年100m・共通200m・共通400m2名・共通1500m・共通走高跳・共通走幅跳・4X100mリレー

生徒の、生徒による、生徒のための生徒総会 (読み合わせ)

5/9に、生徒総会に向けた、各クラスでの、読み合わせが行われました。中心となって会を進めるのはルーム長です。事前に、全校評議会で打ち合わせをし、タブレットを活用しながら進行します。また、委員会の内容は、各クラスの委員が、部活動は部員が説明し、質問を受け付けます。

1年生には、慣れないところも考慮し、この時間は、本部役員が巡回することで支援します。七中のめざす生徒総会は、自分たちの活動を、自分たちで考え、自分たちで話し合います。そして、人にやらされるものではなく、自分たちでやるものという自覚を持ち、真剣で意義のある生徒総会となることを期待します。本番が楽しみです。

七中式 自問自答清掃

本日は、七中の清掃についてお伝えします。七中では、毎日、全員で学校内の清掃を15分間行います。前半は、清掃手順に沿って決まった清掃を行い、残りの時間で気づいたところや、必要と思うところを個々が清掃します。これが、自問自答清掃です。先生から「ここ、お願い」などの声はほとんど掛かりません。生徒自ら「ここ」を探し、それぞれの用具を使い、黙々と清掃しながら、自分たちの環境を整えようとしています。

この清掃の仕方については、4月中に3年生の環境委員が、1年生の清掃場所に赴き、清掃の仕方について伝授してくれました。ここでも伝統が継承されています。

「挑戦」~Go Seven’s Go!~(進め、七中生! 伝統継承と進化)

限界に挑戦!(全校スポーツテスト)

5/7は、全校スポーツテストを実施しました。この行事でも、3年生が中心となって、時間内に整列し、七中ウォーミングアップをしっかりと行いました。測定時には、体育係の号令で、きちんと挨拶でき、個々の生徒は「限界に挑戦する」ことで、自己新記録が多数生まれました。

ここのところ、全国的に体力の低下が問題視され、七中でもやや低下気味で「体力向上」が目標となっています。学校では、保健体育を中心に部活動等も含め、体力の向上を推進しています。ご家庭でも、お子様に以下のような働きかけ等をしていただき、体力向上の応援をしていただけたらと思います。

【家庭でできる応援プロジェクト】

1.<睡眠時間の確保>・・・身体が成長するのは睡眠中です。睡眠は、頭と体の疲労を回復させ、翌日のやる気と活動を支える大事なものです。(メジャーリーガーの大谷選手は今でも10時間の睡眠で、パフォーマンスを支えているそうです。)

2.<栄養バランスのよい食事>・・・中学生期は特に体の成長が著しい時期です。タンパク質・脂質・ビタミン・糖質・塩分等をバランスよく食事で摂り、鍛えることで強い体をつくります。特に、朝食を摂るのは大事です。(摂らないと体の内部では、昨晩の栄養を削ってエネルギーにします。また、集中力がかなり落ちます。)

3.<規則正しい生活習慣の維持>・・・不規則な生活パターンは、体調が崩れやすくなり、成長を妨げる要因となります。規則正しい生活習慣は、生活リズムを生み出し、心身ともに健康な人への近道となります。

W-Upと屋内種目

屋外種目

授業参観・ミニ集会・保護者会

5/1は、午前中に授業参観を行い、たくさんの保護者の方々に来校いただきました。家で見るお子さんの様子と、学校の授業で見る生徒としてのお子さんの様子は、どうだったでしょうか? 新しい発見がありましたか。感心したことや、安心した気持ちなどを言葉にして、お子さんに伝えてあげてください。

また、ミニ集会として、川村学園女子大学教授で、白井市教育支援アドバイザーでもある、田中 聡先生に講演をしていただきました。これからを生き抜くためには、高い自己肯定感・高い自己承認力と自他承認力を持つ自律した人になることが大事であり、保護者の応援が鍵となるとのお話しでした。

午後からは、全体保護者会と学級保護者会、部活動保護者会が行われ、今年度の方針や保護者からの要望等について話し合いが持たれました。御来校いただいた保護者の皆様、本日はありがとうございました。

講演のようすと保護者会

更新日:2025年05月31日