赤ちゃんの食事

~離乳食初期から完了期のポイント~

この時期は、母乳や育児用ミルクだけで育ってきた赤ちゃんが、やがて大人と同じように、いろいろな食べ物を食べられるようになるためのトレーニング期間です。

食べ物を上手にかんで食べることができるように、赤ちゃんの発達に合わせて、離乳食のかたさ・大きさ・味付けを調整しましょう。

注意点

・ハチミツは使わない。1歳すぎてから使用しましょう。(乳児ボツリヌス症の原因となるため)

・牛乳は中期以降、料理素材として加熱して使うことはできますが、そのまま飲むのは1歳以降です。

・子供の食事の際は、必ず大人の見ているところで!(誤飲の危険があるため)

初期5~6か月ごろ

首がしっかりしてきて、大人の食事をじっとみつめたり、よだれが多くでてくるようになります。

離乳食は1日1回

★体調の良い日に始めましょう。

★初めての食材は1日1種類だけ。

★お子さんの様子をみながら、日ごとに食べる量を増やしていきます。

★授乳は欲しがるだけ与えます。

1. なめらかにすりつぶした10倍がゆを1さじから始めます。

2. 1週間くらいたったら、いも類や野菜のペーストをはじめます。

(かぼちゃ、にんじん、ほうれん草など)

3. 1~2週間くらいたったら、たんぱく質の食べ物(やわらかくゆでてすりつぶす)を始めます。

豆腐(初期は絹ごし。慣れたら木綿)

白身魚(しらす、ヒラメ、カレイなど)

卵黄(固ゆで卵の黄身を少しから)

離乳食は原則としてすべて加熱します。(食中毒の予防)

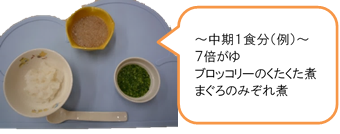

中期7~8か月ごろ

離乳食は1日2回

1日2回食に進むころには、

主食(穀類) 副菜(野菜) 主菜(たんぱく質性食品)

を組み合わせた食事となります。

★舌でつぶせるかたさ(豆腐くらい)のものが食べられるようになります。やわらかくゆでて、3~5mm角程度に刻んだものを与えます。

★1日2回の離乳食後の母乳・育児用ミルクのほか、母乳は授乳のリズムに沿って欲しがるだけ、育児用ミルクは1日3回ぐらいを目安に。

~離乳食の基本は「うす味」です。だし汁を上手に使いましょう~

だし汁に含まれる「うま味」と「香り」で食べ物をよりおいしくします。

使える時期

初期から使えるだし→昆布だし・野菜のゆで汁

中期以降から使えるだし→かつお節や煮干しだし

おすすめ!だしの使い方

だし汁を使って、離乳食の硬さやなめらかさを調整してみましょう!

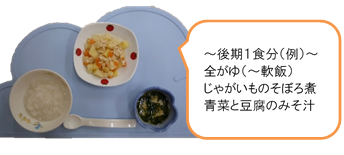

後期9~11か月ごろ

離乳食は1日3回

★歯茎でつぶせるかたさ(バナナぐらい)のものが上手に食べられるようになります。

★5~8mm角位の大きさが目安

1日3回の離乳食後の母乳・育児用ミルクのほか、授乳のリズムに沿って、母乳は欲しがるだけ、育児用ミルクは1日2回くらいに。

~不足しがちな鉄分を補おう!~

9か月以降は鉄分が不足しやすいです。鉄分を多く含む食材を積極的に使いましょう。

~離乳食後期からは「手づかみ食べ」も始まります~

食べ物を手で触ることで、食べ物への関心や意欲が高まり、自分で食べる楽しさを体験します。

また、手づかみ食べを十分に行うことで、目・手・口の距離感などを学習し、スプーンなどの食具への移行がスムーズになります。

手づかみしやすい形状のものを用意し、いつでも手づかみのしやすい環境を整えてあげましょう。

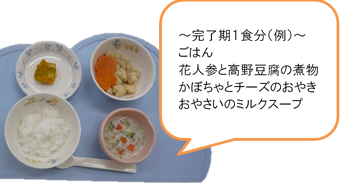

完了期12~18か月ごろ

離乳食は1日3回(間食は必要に応じて)

★歯茎でかみつぶせるかたさ(肉団子ぐらい)で、手づかみがしやすい、1cm角位を目安にします。この時期に母乳・育児用ミルクを卒業する目安です。

~間食(おやつ)の役割~

乳幼児期の間食(おやつ)は、3回の食事だけではとりきれないエネルギーや栄養素等を補うためのものです。「食事のひとつ」と考えましょう。

赤ちゃんの食事 資料等

赤ちゃんの食事 A4資料版 (PDFファイル: 512.6KB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 健康課 健康づくり推進係

〒270-1492 千葉県白井市復1123番地

電話番号:047-497-3494

ファックス:047-492-3033

お問い合わせはこちらから

更新日:2022年09月27日